「免疫老化」の可能性について

8🔲歳×性が約1年前より経口摂取困難となり、半年前から体重減少が見られるようになり、発熱は無いが血圧低下、皮膚の発赤疹など見られ、血液検査では白血球、赤血球、血小板が正常、リウマチ因子陰性、しかしCRP値が9.42mg/dlと上昇。総合病院に紹介したが、精査の結果、老化だから仕方がないと経過観察になりました。

この8🔲歳の×性の症状は、「免疫老化(Immunosenescence)」の影響を強く受けている可能性があります。

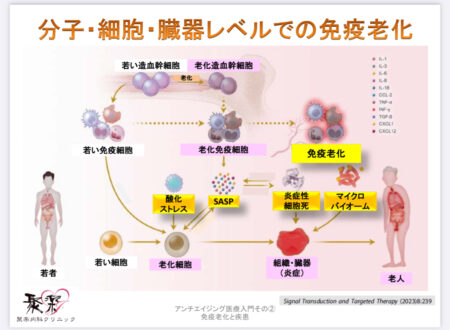

免疫老化とは、加齢によって免疫システムが変化し、感染症や炎症に対する反応が鈍くなる一方で、

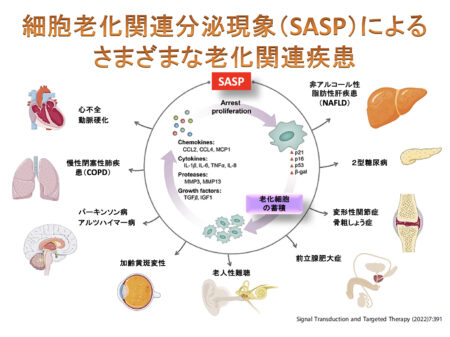

細胞老化関連分泌現象(SASP)による慢性的な炎症(Inflammaging:炎症性加齢)が持続する状態を指します。

本症例の特徴と免疫老化との関係

• 経口摂取困難・体重減少

→ 免疫老化により栄養状態が悪化すると、筋肉量の減少(サルコペニア)が進み、食欲低下がさらに悪循環を招きます。

• 発熱なし・CRP値の上昇(9.42mg/dl)

→ 急性炎症の指標である白血球増加は見られないものの、炎症を示すCRPが高値であり、免疫老化による慢性炎症の可能性が高い。

• 皮膚の発赤疹

→ 免疫バランスの乱れにより、自己免疫反応が生じやすくなり、皮膚の炎症や脆弱化が進んでいる可能性。

• 血圧低下

→ 栄養状態や血管機能の低下が考えられ、これも免疫老化の影響を受けている可能性がある。

免疫老化による慢性炎症とその影響

免疫老化では、CD38+免疫細胞の増加によるNAD+の消費が進み、ミトコンドリア機能が低下します。

その結果、細胞のエネルギー代謝が悪化し、全身の臓器機能が低下します。

また、炎症性サイトカイン(IL-6、TNF-α など)の慢性的な上昇により、筋肉・骨・血管・神経などにダメージが蓄積されます。

このような慢性炎症が進行すると、サルコペニア(筋肉減少症)、フレイル(虚弱)、認知機能低下、感染症リスクの増加などが引き起こされ、結果的に生活の質(QOL)が著しく低下します。

対応策と可能な介入

免疫老化は不可逆的なものではなく、適切な介入によって改善が期待できます。

例えば、「アンチエイジング3本の矢®️」の理論を活用することで、

免疫老化による炎症を抑え、ミトコンドリア機能を改善できる可能性があります。

1. NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)

→ NAD+の補充により、免疫細胞のエネルギー代謝を改善し、慢性炎症を軽減。

2. 5-ALA(5-アミノレブリン酸)

→ ミトコンドリア活性を高め、細胞レベルでのエネルギー産生をサポート。

3. 水素ガス吸入療法

→ 抗酸化・抗炎症作用により、慢性炎症を抑制し、組織の酸化ストレスを軽減。

また、栄養状態の管理(タンパク質・ビタミンD・オメガ3脂肪酸の補給)、

適度な運動療法(荷重運動・ストレッチ)なども重要です。

ご家族・スタッフへのメッセージ

この患者さんの症状は、単なる「加齢現象」ではなく、免疫老化と慢性炎症による影響が考えられます。

ただ経過観察するだけでなく、適切な介入を行うことで、身体機能やQOLの改善が期待できます。

ご家族や医療スタッフの理解とサポートが重要です。